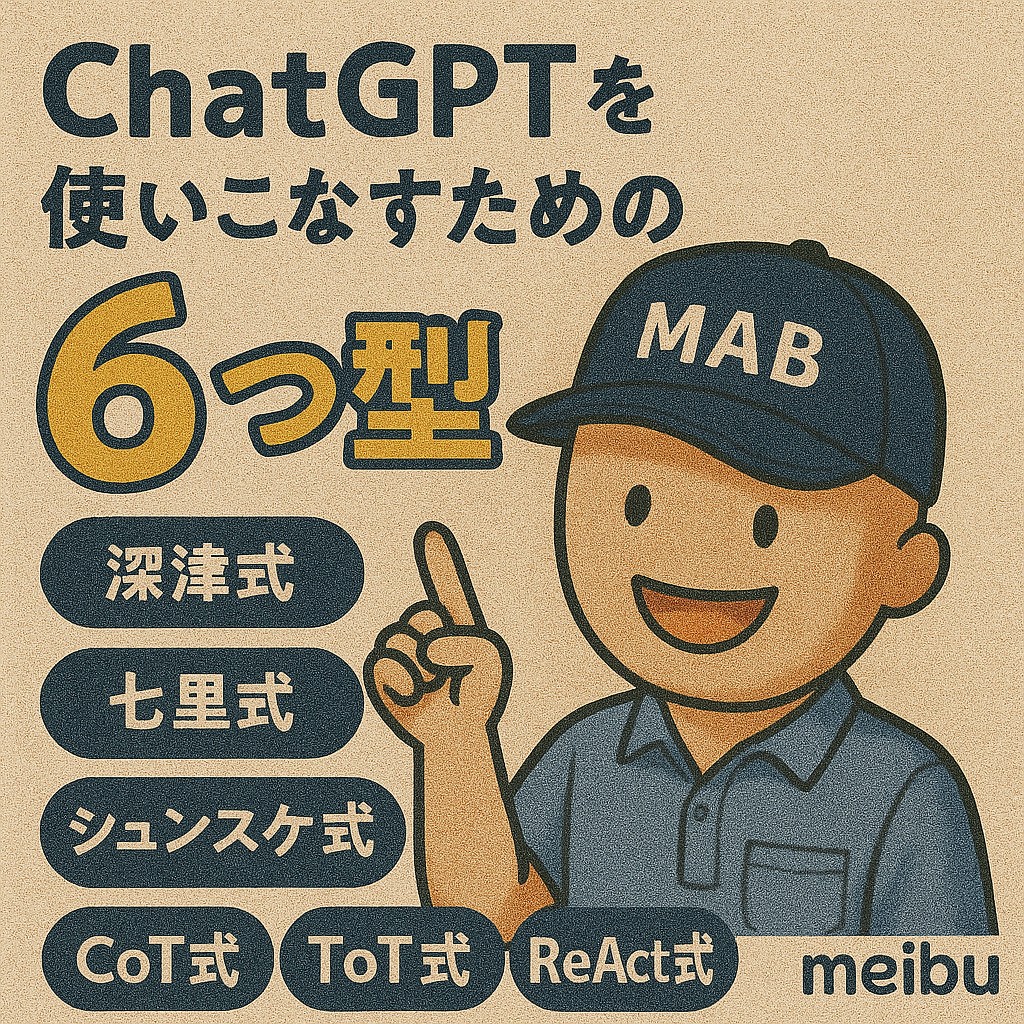

はじめに

「ChatGPTに質問しても、なんかピンとこない答えが返ってくる…」 そんな経験、ありませんか?

実は、それはAIが悪いわけではなく、こちらの指示=プロンプトの出し方が原因かもしれません。

本記事では、3つの異なる記事をもとに、ChatGPTのプロンプト手法として代表的な6つの型を、初心者にもわかりやすく、具体例を交えて解説します。

meibu

meibuどれも今日からすぐ使える内容なので、「もっとChatGPTを使いこなしたい!」と思っている方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

プロンプトとは?料理のレシピに例えると…

プロンプトとは、ChatGPTに与える“指示文”のこと。

たとえば「カレー作って」とだけ言ったら、甘口か辛口か、具材は何か、どんなルーを使うのか…ChatGPTは迷ってしまいます。これでは、思った通りの返答はなかなか得られません。

ところが、「鶏肉と玉ねぎを使って、甘口で、市販のルーを使った30分以内で作れるカレーを教えて」と伝えると、ChatGPTはそれに合わせてレシピを提案してくれます。

このように、どんな回答が欲しいのかを、できるだけ具体的に、わかりやすく伝えることが、プロンプトの基本です。

AIに「察して」は通じません。だからこそ、“伝え方”が肝になるのです。

1. 深津式プロンプト:役割・目的・制約を明確に伝える型

THE GUILD代表の深津貴之さんが提案した、もっとも基本的で効果的なプロンプトの書き方が「深津式」です。

深津貴之さんはUI/UXデザイナーで、クリエイティブユニット「THE GUILD」代表。note株式会社や弁護士ドットコムのCXOを務め、ユーザー体験設計や生成AI活用に注力。アプリ設計やサービスデザインに関する発信でも知られる。

構成要素は3つ:

- 役割(Role):「あなたは〇〇です」など、ChatGPTにどんな立場で話してもらいたいかを明示

- 指示(Instruction):「〇〇してください」と、して欲しい行動を伝える

- 制約(Constraint):「300文字以内で」「箇条書きで」などのルールを付け加える

具体例

あなたはプロの料理研究家です。冷蔵庫の残り物で簡単に作れるレシピを3つ紹介してください。文字数は300字以内で、家庭の一般的な調味料を使ってください。

解説

この構成にすると、ChatGPTが“誰として答えるか”が明確になり、回答がブレにくくなります。文章の形式や制限も加えることで、すぐ使えるアウトプットが得られやすいのが魅力です。

活用シーン

- ブログや記事の下書き

- SNS投稿の原稿作成

- 企画アイデアの整理

2. 七里式プロンプト:感情と読者像にフォーカスした人間味のある型

七里信一さんが提唱した「七里式」は、マーケティングやセールスに強いプロンプト。読者像やシチュエーションを具体的に設定し、感情に訴えかける表現を重視します。

七里信一さんは株式会社エキスパート代表で、ChatGPT活用の第一人者。「七里式プロンプト8+1の公式」を提唱し、実践的なAI活用法を広めている。自衛隊出身で多業種を経験後、2007年に起業。現在は会員4,000人超のAIスクール「飛翔」を主宰し、初心者からビジネス活用まで幅広く支援している。

特徴

- 使う人の気持ちや背景を想像して構築

- 共感を生む「ストーリー性」を意識

具体例

40代の会社員男性に向けて、副業に挑戦したくなるキャッチコピーを5つ考えてください。表現はカジュアルかつ親しみやすく、前向きな印象を与えるように。

解説

この型では、「誰に向けて書くのか」「どう感じてほしいか」「どんな行動をしてほしいか」を意識することで、AIの回答がより“人間っぽく”なります。自分でコピーを書くのが苦手でも、この型を使えば魅力的な言葉を引き出せるはずです。

活用シーン

- キャッチコピーのアイデア出し

- LPや広告の原稿作成

- SNSやメルマガの文章作成

3. シュンスケ式プロンプト:アウトプットから逆算する構造的アプローチ

「最終的にどういう形の回答が欲しいのか」から逆算して、AIに順を追って考えさせるプロンプトがシュンスケ式です。

林駿甫(シュンスケ)さんは、Ambitious AI代表でプロンプトエンジニア。名古屋大学大学院修了後、Amazonで管理職を務め、2023年に独立。生成AIの活用法として「ゴールシークプロンプト(シュンスケ式)」を提唱し、初心者にもわかりやすいAI対話技術を普及している。

特徴

- アウトプットの形式を先に指定

- ステップバイステップで情報を整理

具体例

以下の順序で、ブログ記事のアイデアを出してください。

- 読者の悩みを3つ挙げる

- それに関連するキーワードを5つ出す

- キーワードと悩みを組み合わせて、記事タイトル案を5つ提案する

解説

このように構造を分けることで、ChatGPTは段階的に深く考えてくれるようになります。途中で思考のズレが起きた場合も、ステップごとに確認・修正しやすいのが大きなメリットです。

活用シーン

- ブログやYouTubeの構成作成

- セミナーや講義の台本づくり

- 情報の整理・企画立案

4. CoT式プロンプト(Chain of Thought):考え方の“道筋”を見える化

CoTとは「思考の連鎖」。ChatGPTに“答えを出すまでの思考過程”をステップバイステップで示させる型です。

特徴

- 1ステップずつ考えを進めさせる

- 「なぜそうなるのか」を言語化させる

具体例

「なぜ地球は丸いのか」を、小学生にわかるように順を追って説明してください。

解説

難しいテーマでも、ステップを細かく区切ることで、AIがわかりやすく丁寧に答えてくれます。教育・学習の現場で非常に効果的。

活用シーン

- 難解な理論の説明

- 問題解決の筋道を立てたいとき

- 会議資料・プレゼン構成

5. ToT式プロンプト(Tree of Thought):選択肢を広げてから深掘りする型

Tree of Thought(思考の木)という名前の通り、まずは枝分かれのように複数の案を出させて、それぞれを評価・比較していくのがToT式です。

特徴

- 複数の選択肢 → 比較 → 最適解

- 考え方を「広く・深く」できる

具体例

地域密着型グルメブログ、親子DIYブログ、シンプルライフブログの3つのテーマについて、それぞれのターゲット層・収益化・運営のしやすさを比較してください。そのうえで、初心者に最もおすすめのテーマを選んで、その理由を説明してください。

解説

ToT式は、情報を幅広く網羅しながら最終判断を下すのに向いています。複雑な意思決定を伴う場面では、特に力を発揮します。

活用シーン

- 新規事業や企画の立案

- 比較表や意思決定ツールの作成

- 記事・動画コンテンツの構想

6. ReAct式プロンプト:調査・思考・実行を繰り返す「探求型」

ReActとは、「Reasoning(思考)」と「Acting(行動)」を組み合わせたプロンプト方式。

ChatGPTが「考えて→行動(ツール活用・検索)→また考えて…」を繰り返すことで、より深く、正確に答えを導き出します。

特徴

- 外部情報の取得(検索など)を想定した設計

- 状況に応じて次のステップを選ぶ柔軟性がある

具体例

「今日の東京の天気を調べてください。その上で、明日東京ドームで開催されるイベント情報を調べてください。最後に、両者をまとめてレポートしてください。」

※実際の情報検索には対応していない場合もありますが、あくまで“その流れを模倣”させるのがポイントです。

活用シーン

- 調査や分析レポートのたたき台

- フロー型作業の自動化

- 実務に近い思考シミュレーション

まとめ~AIはプロンプト次第で「最強の味方」になる!~

この記事で紹介した6つのプロンプト手法を改めて整理します

| 手法 | 特徴 | 向いている場面 |

|---|---|---|

| 深津式 | 役割・指示・制約を明確に | 初心者の基本型、文章生成全般 |

| 七里式 | 感情・読者目線に訴える | コピー・マーケティング用途 |

| シュンスケ式 | アウトプットを逆算 | ブログ・スライド・講義構成 |

| CoT式 | 思考プロセスを段階化 | 教育・複雑な説明・解説記事 |

| ToT式 | 複数案の比較と選定 | 企画・戦略・意思決定支援 |

| ReAct式 | 調査&行動を反映 | 実務寄りの分析や思考補助 |

プロンプトには正解があるわけではなく、「その場に最適な伝え方」があるだけです。状況に応じて6つの型を使い分ければ、ChatGPTはあなたにとって最強の相棒になること間違いなし。

まずは、気になったプロンプトを1つ使ってみましょう。

少しずつアレンジを加えて、自分だけの“黄金のプロンプト”を見つけてください。

コメント